高中语文《鸿门宴》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

1949年,解放战争到了最后的决战关头。4月26日,人民解放军占领南京,得到这个胜利的消息,毛泽东同志乘兴挥毫,写下了著名诗篇《七律?人民解放军占领南京》,号召全军将士“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”。这里的霸王就是项羽,今天我们就继续学习《鸿门宴》,看看西楚霸王项羽是如何沽名钓誉,并由此走上失败之路的。(板书课题)

(二)整体感知

1.有感情地朗读课文。

【明确】根据人物的性格特点、所处环境和局势的危机来调整感情的变化。

2.说说读完课文后的感受。

【明确】鸿门宴是项羽和刘邦在灭秦之后长达五年的斗争的开端。虽是开端,却在某种程度上预示了这场斗争的终结。这样说,是因为作者通过对这次宴会全过程的描写,对项羽的性格特点有较为深刻地剖析。下面请同学们一起走进项羽。

(三)深入研读

1.小组讨论,找到写项羽的句子,说说项羽的性格特点是什么?

【明确】缺乏政治远见,沽名钓誉,为人不忍,刚愎自用,不畏强暴,不用阴谋。答案不是惟一的,允许同学有不同认识,只要有理有据即可。

2.作者是如何刻画这一人物形象的?

【明确】(1)在矛盾斗争中刻画人物。提示:作者塑造这一人物形象,把人物放在激烈的矛盾斗争中,围绕着是否对刘邦发动进攻,是否在席间杀死刘邦,对樊哙的越礼行为采取什么态度,对刘邦逃席又采取什么态度展开。

(2)用对照手法烘托人物形象。提示:刘邦和项羽的矛盾是鸿门宴中最尖锐的矛盾,因此作者将这两个人物放在一起,形成鲜明对照,如刘邦的虚伪狡诈,项羽的直率粗犷。这一步应在分析项羽形象的基础上,引导学生归纳总结。

3.多媒体演示《史记?项羽本纪》,作者对项羽的评价如何。

夫秦失其政,陈涉首难,豪杰峰起,相与并争,不可胜数。然羽非有尺寸,乘势起陇母之中,三年,将遂五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为“霸王”,位虽不终,近古以来未尝有也。及项羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛已,难矣。自矜功伐,奋起私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉悟而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉!

【明确】作者是把项羽当作悲剧英雄来描写的,他有英雄的气魄及行为,但更重要的是,

他的“自矜功伐”导致了他的悲剧。

(四)拓展延伸

1.用多媒体演示三首诗,探讨后人对项羽的认识。

题乌江亭—杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

乌江亭—王安石

百战疲劳壮士哀,中原一改势难回。

江东子弟今虽在,肯与君王卷土来。

夏日绝句—李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

【明确】杜牧:男儿应当能屈能伸,不轻言失败。应从“包羞忍耻”“卷土重来”分析入手。

王安石:军民离心,败势难回。根据“壮士哀“势难回”“肯与君王卷土来”分析作者的意图。

李清照:项羽气势豪壮,令人敬仰。因为该诗从开始到结束都洋溢着对英雄的赞美和敬仰。

(五)小结作业

小结:项羽,一代霸王,最后饮恨乌江,有人认为他的性格导致他失败,也有人认为他是英雄。自古以来,褒贬不一。

作业:结合《鸿门宴》的学习,联系古今人物对项羽的理解,谈谈自己对这一人物的看法。写一篇随笔,300—400字。

【板书设计】

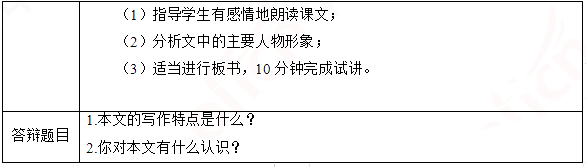

【答辩题目解析】

1.本文的写作特点是什么?

【参考答案】

(1)作者善于把人物放在尖锐的矛盾冲突中,通过个性化的语言、动作来表现人物的精神世界和性格。例如,对樊哙的刻画,他在危急关头,不顾卫士阻拦,闯入军中帐,表现了极大的勇气。但入帐后的种种行为都是有理有节的。

(2)善于运用对比的手法,使人物的性格特点更加鲜明、突出。例如项羽在优势下恃勇骄横,毫无远虑;刘邦则在劣势下能忍辱负重,善于保存自己。项羽刚愎自用,粗疏麻痹,拙于应变;刘邦则善于采纳意见,心眼很多,能随机应变。

(3)语言精练生动,寥寥数语就能突出地刻画出人物个性。《鸿门宴》语言的最大特色,就是善于用符合人物身份的有特征的口语传达人物的神采与个性。如项羽在本文中虽只说了几句话,却可看出他的自矜功伐、寡谋轻信、委过于人的性格特点。此外,文中有些词句,如“项庄舞剑,意在沛公”“人为刀俎,我为鱼肉”“劳苦功高”等,都成为成语流传下来,为人们所常用。

以上是我的全部答案,谢谢考官。

2.你对本文有什么认识?

【参考答案】

《鸿门宴》选自《史记》。所选情节描写的是刘邦、项羽在推翻秦王朝后,为争夺天下而进行的一场惊心动魄的政治斗争。鸿门宴是项羽在新丰鸿门设下的一个富有杀机的宴会,是刘、项之间政治矛盾由潜滋暗长到公开化的表现,是长达五年的楚汉相争的序幕,名为宴会,实则是一场激烈的政治斗争。作者以娴熟的艺术技巧,生动地刻画了不同性格的人物形象,描绘了众多富有戏剧性的令人难忘的场面,情节波澜起伏,扣人心弦。鸿门宴一文充分展示了刘、项之间不可调和的矛盾,生动地对比了双方的高下,并预示了胜负的必然结局。因此,具有很高的史学价值和文学价值。如何通过本课激起学生学习的兴趣,树立学生学好文言文的信心和领悟我国传统文化的精髓,这是一个关键所在。

以上是我的全部答案,谢谢考官。

高中语文《雨霖铃》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

老师曾在网上的对联雅座里和一位朋友对对子的时候,他出给我一副上联“狂风大作雨淋淋(雨霖铃)”,初看此联好像很简单,仔细琢磨才发现里面有个“机关”;老师对了一个下联:乌云漫卷天尽沙(天净沙)”细心的同学们发现其中的“机关”是什么了吗?对,这幅对联中暗藏了词牌名。今天,我们就来学习《雨霖铃》。(板书标题)

(二)整体感知

1.请同学结合课前预习,说一说本篇文章的体裁和写作背景。

【明确】请同学结合课前预习,说一说本篇文章的体裁和写作背景。

多媒体屏幕出示:

诗人简介:柳永(约984年—约1053年),原名三变,字景庄,后改名柳永,字耆卿,因排行第七,又称柳七,福建崇安人,北宋著名词人,婉约派代表人物。

柳永出身官宦世家,少时学习诗词,有功名用世之志。咸平五年(1002年),柳永离开家乡,流寓杭州、苏州,沉醉于听歌买笑的浪漫生活之中。大中祥符元年(1008年),柳永进京参加科举,屡试不中,遂一心填词。景祐元年(1034年),柳永暮年及第,历任睦州团练推官、余杭县令、晓峰盐碱、泗州判官等职,以屯田员外郎致仕,故世称柳屯田。柳永是第一位对宋词进行全面革新的词人,也是两宋词坛上创用词调最多的词人。柳永大力创作慢词,将铺陈其事的赋法移植于词,同时充分运用俚词俗语,以世俗的意象、淋漓尽致的铺叙、平淡无华的白描等独特的艺术个性,对宋词的发展产生了深远影响。

体裁:词。

写作背景:《雨霖铃》本篇为作者离开汴京南下时与恋人惜别之作。作者仕途失意,不得不离开京都远行,不得不与心爱的人分手之时所写。

2.泛读后,请同学们对照注释,解决本文生字词,大声朗读课文,思考诗歌上阕主要讲了什么内容?

【明确】上阕主要写一对恋人饯行时难分难舍的别情。朗读时,要注意读出意境美。

(三)深入研读

1.“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”一句话,写出了怎样的环境特点,其作用是什么?【明确】这句话主要描写自然环境,点出别时的季节是萧瑟凄冷的秋天,地点是汴京城外的长亭,具体时间是雨后阴冷的黄昏。骤雨初歇,凉意彻骨,暮色苍茫,云低风冷的环境中,人将别、日已晚、雨乍停、蝉声切。惜别的长亭,凄凉的深秋,让人黯然销魂!首句借景营造了凄清惨淡的画面。通过这些景物描写,准确地将恋人分别时凄凉的心情反映了出来,给人一种无可奈何的感受,真正做到了字字写景而字字含情。

2.在作者的笔下,“都门帐饮无绪,留恋处兰舟催发”一句,写出了怎样的离别之时的特点?你是怎么理解的呢?

【明确】“都门帐饮”是写离别的情形。在京城门外设帐宴饮,暗寓仕途失意,且又跟恋人分手。“无绪”:理不出头绪,有“剪不断,理还乱”的意思。写出了不忍别离而又不能不别的思绪。“留恋处,兰舟催发”。正在难分难舍之际,船家又阵阵“催发”。透露了现实的无情和词人内心的痛苦。

3.有感情地朗读“执手相看泪眼,竟无语凝噎”,此句话还是写景吗?如果不是,采用了何种描写手法?请同学们简要分析一下。

【明确】此句不再是专门写景。而是采用了白描的描写手法,将一对情人,紧紧握着手,泪眼相对,谁也说不出一句话来展现在读者眼前。这两句运用动作描写把彼此悲痛、眷恋而又无可奈何的心情,写得淋漓尽致,一对情人伤心失魄之状,跃然纸上。

4.四人小组讨论用自己的话语概括“念去去、千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”一句描绘了一幅怎样的画面?

【明确】此句话在诗歌中是过渡的作用。一个“念”字,说明下面所写的景物是想象的,是虚写。通过浩渺的烟波、沉沉的暮霭、辽阔的天空等意象描绘了一幅一片烟波,夜雾沉沉的楚地天空一望无边的画面,烘托了凄凉的氛围,淋漓尽致地表达了诗人此时此刻无语凝噎地悲伤之情。

(四)拓展延伸

请同学们有感情地再次朗读诗歌上阕,请同学们读完后,结合之前所分析的上阕画面,说一说这首诗歌的情感基调是什么?用了什么手法?

【明确】凄凉、伤感、悲凉、忧伤、痛苦等。情景交融。

(五)小结作业

小结:回顾本首诗歌所描写的景色以及特点,有感情地诵读诗歌,感受意境,结束课堂。

作业:课下诵读诗歌下阕,思考上阕的景色描写和下阕有何关系。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.这首词的上、下片是怎样巧妙过渡的。

【参考答案】

长调的过渡最不容易,既不能“全脱”,又不能“明黏”。这首词上片的“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”,用的是半虚半实的写法,由此过渡到下片的虚写,真是既不“全脱”又不“明黏”。下片的开头“多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节”(词家称这类句子为“换头”,意思是跟上片的起拍句字数不一样),也承接得巧妙:先宕开一笔,说离别使人伤心,自古而然,是由于多情的缘故,似乎有些自慰的意思;忽然又转到现实中来,说在这“冷落清秋节”中离别更使人难以忍受,更深地开拓了诗的境界,下面再说别后生活的设想就显得顺理成章了。

以上就是我全部的答案,谢谢考官!

2.请谈谈对柳永词的表现艺术的理解。

【参考答案】

柳永的词的表现艺术主要是即事言情和融情入景。即事言情的较朴素,还渗透着一些口语方言,接近民间曲子词;融情入景的较清丽,还有一些相当高雅的。音律谐协,美妙动听,也是柳永词的特征。他的表现手法是善于铺叙,一气贯注,首尾完整;即使表达曲折复杂的情景,也自然流转,毫不呆滞,而深入细致,清晰明朗,好像说出了人们的眼前景和心里话。这就使得他的作品在当时即“传播四方”,“天下咏之”,“凡有井水饮处即能歌柳词”。还有人因为羡慕它而妄图超过它以相标榜,把自己的集子叫做《冠柳集》;甚至一些平素鄙夷他的统治阶级的词人也不能不受他的词的影响;到后来,除一些词人学习它以外,它在讲唱、戏曲方面还起了不小的作用。

以上就是我全部的答案,谢谢考官!

高中语文《沁园春?雪》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

中国是一个诗的国度,孔子说:“不学诗无以言”,培根说:“读诗使人灵秀,读史使人明智”。诗的语言是所有文学体裁中最纯粹的、最凝练的,今天,让我们一起走近一位伟大的诗人,他可不是一般的人物,同学们,他就是——毛泽东(生齐说)。美国著名记者斯特朗说:“毛泽东首先是一位诗人,然后才是政治家。”当代著名诗人臧克家说:“毛泽东诗词是伟大的乐章。”毛泽东一生写下了六十多首气吞山河、震撼人心的光辉诗篇。今天,我们就来共同学习一篇经典佳作《沁园春?雪》(板书)。

(二)初读感知

1.初读课文,解决生字词。(屏幕出示生字词,教师范读、学生朗读。)

2.再读课文,把握节奏和朗读的情感读出音韵美。

这首诗是写给谁的?什么时候写的?毛主席当时的心情是怎样的?

(三)深入研读

1.品壮美雪景

(1)同学们细细品读上阕,能不能发现上阕哪个字是领字呢?(望)

(2)“望”到了哪些呢?结合诗句进行分析。

(“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”用夸张的手法,突出了当时景物白,雪下得大。

“冰封”是静态描写,“雪飘”则是动态描写,一静一动,短短三句似乎就把我们引入了一个银装素裹的壮美世界啊。

“长城内外,惟余莽莽,大河上下,顿失滔滔。”用夸张的手法,让人十分形象地感受到雪下得大。

“山舞银蛇,原驰蜡象,”运用比喻、拟人的手法,生动形象地表现了雪白,山高,连绵起伏。

大自然在如此大雪之下却显得生机勃勃。这一切不正预示着中国的革命正在蓬勃发展,毛泽东有句名言:“与天斗其乐无穷,与地斗其乐无穷,与人斗其乐无穷。”他笔下的群山高原正是他这种精神的写照。

“须晴日,看红装素裹,分外妖娆。”写的是雪后晴天的美丽景色,用的是想象的手法,虚写。

这几句有着妩媚之美。诗中有画,画中有诗。表现了对祖国大好河山的无限热爱之情。)

(3)自己读一读,思考一下。“望”能不能换成看呀?

(望。不能,长城很长,用“看”根本不能显示这是一片白茫茫的景色。用“望”字,祖国的大好河山尽收眼底,也增加了诗歌的节奏感。

2.品千古帝王

(1)下阕中作者都提到了哪些历史人物啊?泱泱五千年,帝王不计其数。为什么单单提这五位帝王呢?

(秦始皇,汉武帝,唐太宗,宋太祖和成吉思汗。他们在历史的发展中做了很大的贡献。)

(2)秦始皇扫除六合,汉武帝平定匈奴,唐太宗南征北战,宋太祖结束纷争,成吉思汗更是纵横驰骋,他们都是英雄呀!毛泽东是全部否定了他们的功绩吗?

(不是。分析“稍”“略”。毛泽东委婉地批评,说他们只重武,而缺少文学才华,缺乏文治。)3.品风流人物

毛泽东所指的风流人物是哪些人呢?有人说风流人物是毛泽东自指,还有人说,是广大人民。你赞同谁的意见呢?

(毛泽东曾经说过这样一句话:“人民,只有人民,才是创造历史的动力。”可见在毛泽东心里,人民才是真正的风流人物。以毛泽东为首的共产党人领导的人民大众,他们就是真正的风流人物。)

(四)巩固提高

在今天这个和平年代,什么样的人称得上风流人物呢?

(中国经历了太多悲怆和喜悦,在抗击暴风雪、抗震救灾、举办奥运会、神七航天员太空漫步等事件中,中国人用坚韧、勇敢、智慧向世界展示了令人震撼的民族力量。无论是伟大,还是平凡,只要实现了人生价值,那他就是风流人物。)

(五)小结作业

小结:有感情地朗读课文,结束课堂。

作业:课下阅读毛泽东的其他的作品,摘抄在记录本上,与同学分享。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.这首词的写景、议论与抒情是怎样结合的?

【参考答案】

这首词是一首雄壮的抒情诗。它的抒情是与写景、议论有机结合、浑然一体的。上片写景,大气磅礴、气象雄浑,而又寓情于景,句句洋溢着热爱祖国山河的豪情,“须晴日,看红装素裹,分外妖娆”三句,更是赞美之情溢于言表。下半片议论,即上片之景而生情,由祖国河山的壮丽,想到无数英雄为之倾倒,并对历代英雄加以评说而寓情于议,蕴含诗人对祖国的深情,以及充满自信的情怀。“俱往矣”由评论历史人物落到赞扬当代风流人物,使全词的思想境界达到高峰,点明主题,抒发了诗人的豪情壮志。全词熔写景、议论与抒情为一炉,水乳交融,使主题非常鲜明突出,从而收到强烈的感人的艺术效果。

2.你认为一堂好课的标准是什么?

【参考答案】

课堂教学既是一门科学,又是一门艺术。作为一门科学,就应该有一定的评价标准,而作为一门艺术,贵在创新,不应该有唯一的评价标准。俗话说:“教学有法,教无定法,贵在得法。”但作为一堂好课,还是有最基本的衡量标准的。

一堂好课,应是“学习课”,而不是单纯的“教学课”。一堂好课应该是教学相长,师生都是学习者,同时互相帮助和交流。教师不应一味地教,学生也不能被动地“学”。

一堂好课,应该是“自主课”,而不是单纯的“执行课”。一个真正优秀的教师应该是个策划者而不是单纯的执行者,是一个名副其实的工程师而不是一个“教育技术工人”,充分发挥学生的主观能动性。

一堂好课,应该有“个性化”色彩,不应该是“标准件”。没有个性就没创造,没有个性就不能满足所以学生的需求,这样课堂气氛就不会热烈,授课效果达不到,更谈不上创造。

一堂好课,应该是知识网络,而不是一个实点。不能单一地以教学目标的实现作为好课的标准,即不能单一注重知识点的传授。教学活动应该是一个网络,除知识、技能的学习外,还应对学生的德智体美全面培养,形成人的发展网络。

一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师

执业药师执业医师卫生资格考试卫生高级职称护士资格证初级护师主管护师住院医师临床执业医师临床助理医师中医执业医师中医助理医师中西医医师中西医助理口腔执业医师口腔助理医师公共卫生医师公卫助理医师实践技能内科主治医师外科主治医师中医内科主治儿科主治医师妇产科医师西药士/师中药士/师临床检验技师临床医学理论中医理论